JavaScript 變數

本篇彙整了 JavaScript 變數的相關知識,包含變數宣告、變數型態、變數賦值、變數作用域、閉包等等。

JavaScript 是動態型別語言

JavaScript 是「動態型別語言」或稱「弱型別語言」。

代表說他不需要在宣告變數時指定變數的型別,JS runtime 會藉由儲存的值來判斷他的型別。

let myName = '123'

// 用雙引號包裹的話,JS runtime 可以識別這是一個字串

其他「強型別語言」,如 Java,就需要在宣告變數時就指定型別,否則會出現編譯錯誤。

int myName = 123

// 需要指定變數型別為 int

變數資料型態

Primitive type 原始型態 (純值)

變數的記憶體位置裡存的是值本身。

-

null

- 已經宣告但不存在

- 比 undefined 適合作為一個變數的初始值

-

undefined

- 未宣告

-

string 字串

-

number 數字

-

boolean 布林值

-

Symbol (ES6)

- 在建造中,還沒有被全部的瀏覽器支援

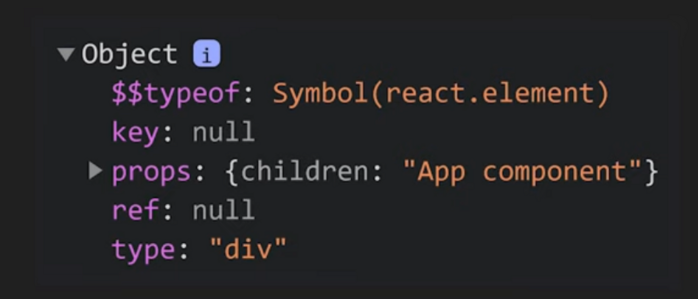

Reference type 參考型態

變數的記憶體位置裡存的是記憶體位置參照而不是值本身。 例如:object, function, array。

型態查詢

-

typeof背後有對應的表格在轉換,例如:

typeof []-> Objecttypeof function(){}-> functiontypeof null-> Object (這是一個 bug)typeof 常見用途: 用來檢查變數有沒有宣告,避免沒宣告會報錯的情況

const a = 10

if (typeof a !== 'undefined') {

// 如果對一個沒宣告的變數 typeof 會是 undefined

if (a !== 'undefined') {

// 沒宣告,會報錯

console.log(a)

}

}由上面可發現,

typeof有時不是很直覺,沒辦法得知真實型態,例如沒辦法用 typeof 來得知一個變數是不是 array。可以改用

Array.isArray([]),或者較準確的方法為以下... -

Object.prototype.toString.call(要檢查的變數)-> [Object 輸入的變數的型態]

變數宣告

var 是 ES6 以前變數宣告唯一的方法,ES6 開始才出現 let 跟 const。

以下比較差別:

-

scope 變數的生存範圍

var 為 function scope,let 與 const 為 block scope

-

hoisting 行為不同

-

var 在 hoisting 時會將變數給定一個記憶體空間並預設為 undefined,賦值前取用不會報錯,只會得到 undefined。

-

let, const 也會有 hositing ,也會在記憶體中被設定好,但直到賦值前之前你都不能取用,JS engine 會把他擋下來不讓你取用,這段期間稱為 TDZ (Temporal Dead Zone)。

-

-

重複宣告

var 可以被重複宣告,let 與 const 則不行。

var c = 123

var c = 456

console.log(c) // 456

let d = 123

let d = 456

// caught SyntaxError: Identifier 'd' has already been declared

const e = 123

const e = 456

// caught SyntaxError: Identifier 'd' has already been declared -

const 宣告時一定要賦值。不可以重新賦值,但可以更改內容。其餘兩者沒有此限制

const a = 123

a = 456

// caught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared

const b = { test: 123 }

b.test = 456

console.log(b) // {test: 456}

變數賦值:primitive type 與 reference type 賦值的行為差異比較

承上述,在 primitive type 當中,賦值存的是值,但 Object 存的是記憶體位置。

因此在 primitive type 中:

const a = 10 // 先把 a 設定為 10

const b = a // 把 b 設定為 10

b = 20 // 把 b 改為 20

但對 Object 來說,如果我今天宣告一個變數 obj:

/*

開一個記憶體位置

0x01 : { number: 10 }

將這個記憶體位置存到 obj

obj: 0x01

*/

var obj = { number: 10 }

/*

把 obj 存的記憶體位置也存到 obj2 中

obj2: 0x01

*/

var obj2 = obj

/*

這邊要注意的是,當我現在又對 obj2 **賦值**,他就會跟原本 obj 記憶體位置斷開連結。

底層作的事情其實是再去開一個新的記憶體位置,如: 0x02,來存 20

0x20: { number: 20 }

然後再把 obj2 的裡面存這個新的記憶體位置

obj2: 0x20

*/

obj2 = { number: 20 }

/*

但這情況代表的就不同上述了,他指的是去存取 obj2 記憶體位置當中的 number,把他改成 20

所以 obj2 存的記憶體位置還是同一塊,而不會區開一塊新的指過來

*/

obj2.number = 20

由上例子可知,對於 object 來說,賦值背後作的事情其實是會先開一個新的記憶體位置來存值,再把 object 的值設為新的記憶體位置。

變數的可變性 (mutable) 與不可變性 (immutable)

primitive type 的變數為 immutable,代表我們沒有能力去改變他的內容,即便我用函式去改變他的內容,也只會回傳改變後的結果,如果把原本的變數印出來還是會跟原本一樣,這就是 immutable 的特性。

不同的是,Object 可以是 mutable ,我們有辦法改變他的內容,表示改變內容後的結果可能是改到原本變數的內容,或者沒有改到,這兩種都是「允許」發生的,因此在操作時要特別去注意文件回傳的是什麼,有無改變到原本的 Object。

變數比較:== and === 的差異

==: 不同型態比較時,背後有一方會先去轉換型態再檢查

===: 不會轉換型態,因此型態不同就是不同

- 物件比較要注意,用 === 時,記憶體位置一樣才是一樣,而不是去比較實際上的 key/value pair 是否相等

- NaN 的型態是 number,NaN 比較時要注意,他不會相等於任何東西,包括自己。 可以用

isNaN(變數)來檢視是否為 NaN - 如果不是完全了解 == 轉換規則的情況下,永遠用 === 會最保險。

詳細比較結果可以查看 JavaScript comparison table

變數的生存範圍:Scope 作用域

ES5

- 只有 function 能夠產生一個作用域

- function 內找不到變數會往 scope chain 上一層找 (如,全域) 找; 如果有找到,即便變數名稱一樣(一樣是合法的),就不會向外找。這種不在自己作用域中,也不是被當成參數傳進來的變數,就可以稱作 free variable,可以翻做自由變數

- 如果沒有用 var 宣告變數,直接賦值給一個位宣告的變數,這個變數會被宣告成全域變數

ES6

- 多了 let, const 兩種宣告變數的方式

- 這兩種變數宣告的方式是以 Block

{}來產生作用域 (if, function …都會產生新的作用域)

Scope chain and Closure

Scope chain

在宣告時就定義好了,依據他在程式碼脈絡中實體位置 (Lexical environment),每個變數的外部參照 (outer lexical environment) 會被決定好,因為通常會很多層,這樣層層疊疊決定變數能夠在那邊被存取的東西就是 scope chain。

這個外部參照的存取範圍與他在那邊被呼叫無關,這樣的作用域就叫做靜態作用域 (static scope)

在其他程式語言當中也可能是設計成動態作用域 (dynamic scope),scope 就會是在呼叫時才被決定的

閉包 (Closure)

MDN 說明:

A closure is the combination of a function bundled together (enclosed) with references to its surrounding state (the lexical environment). In other words, a closure gives you access to an outer function's scope from an inner function.

=> closure 就是 function 與他的 lexical environment 的結合體。 換句話說,function 與他的 lexical environment 會形成 closure。

function 實際在程式碼脈絡中處在的實體位置 (lexical environment),決定他與其他程式碼之間的關係。

也就會影響到 function 內部的變數他可以使用哪些外部的變數, 為何要有 closure ? 為了要確保你永遠能存取到該變數外部參照的 scope chain 當中的變數。

在一個 function 中 return 一個 function,可以形成 closure,但這邊要注意,不一定要 return function 才會形成 closure,其實所有的 function 都是 closure。

在下面的例子當中 var func = outer(),執行完之後 outer EC 就不在了,照理來說,在下面再次呼叫 func(),會取不到 a。

但實際上取得到,因為 closure 的特性,在 var func = outer() 執行的時候,他不但回傳了 inner,也回傳的他的 lexical environment,也就是說 closure 被 return 了。

function outer() {

var a = 10

function inner() {

a++

console.log(a)

}

return inner

}

var func = outer()

func()